Состав из вагонов 1948 г.

В 1946 году, спустя два года после запуска восстановленной Малой Южной, стало очевидно, что имеющегося подвижного состава недостаточно для нормальной работы дороги. Три вагона, два из которых — миниатюрные двухосные вагоны низкого качества, и старый трофейный паровоз, с которым было немало проблем — этого подвижного состава было явно недостаточно ни для юных железнодорожников, ни для пассажиров — жителей миллионного города.

Найти узкоколейный подвижной состав для ДЖД было сложно. Большинство узкоколеек сильно пострадало или было разрушено во время войны, массовое производство узкоколейной техники ещё не началось. В послевоенном СССР подвижного состава не хватало даже для промышленных дорог. Единственным выходом было использование трофейной техники, которую тоже нужно было отыскать.

Для харьковской детской железной дороги удалось найти целый состав. Новый поезд нашёлся не в Харьковской или соседних областях, а аж в Северо-Западном округе железных дорог (в него входили железные дороги присоединённых перед войной стран Балтии, Ленинградская и другие близлежащие области северо-запада страны).

6 вагонов были переданы в Харьков по приказу Бориса Константиновича Саламбекова, руководителя Северо-Западного железнодорожного округа в 1946 году.

Весной 1947 года вагоны прибыли в Харьков. Вагоны были далеко не новыми — довоенной постройки. Перед эксплуатацией им потребовался серьёзный ремонт. Восстановление вагонов было распределено между несколькими предприятиями: Харьковским (1 вагон) и Панютинским (2 вагона) вагоноремонтными заводами, вагоноремонтными участками ст. Харьков-Пассажирский (1 вагон) и ст. Люботин (2 вагона). Ремонт вагонов затянулся на год — либо вагоны были совсем в плохом состоянии, либо, что вероятнее, их ремонт просто не был внесён в производственный план и осуществлялся в условное «свободное время» — на субботниках и в сверхурочные часы. Юные железнодорожники обращались в газету с просьбой ускорить восстановление нового состава, но это обращение не принесло никаких результатов.

На Малую Южную вагоны поступили только весной 1948 года.

Происхождение вагонов остаётся неизвестно по сей день. В газетах 1947–1948 годов вагоны называли «рижскими«, что вроде бы говорит об их латвийском происхождении или об их эксплуатации в Латвии до войны. Однако изучение остатков одного из вагонов показало, изначально на вагоне были нанесены надписи на немецком языке: возможно, вагоны имеют немецкое или австрийское происхождение. Среди любителей железных дорог так и прижилось прозвище «рижские».

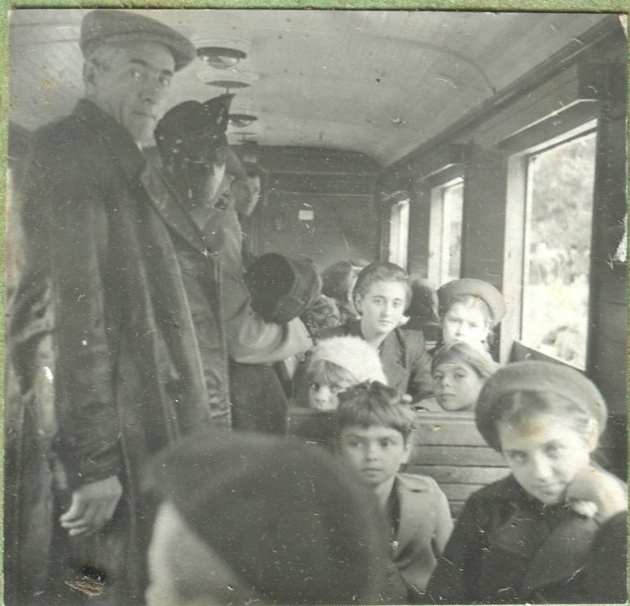

Четырёхосные пассажирские вагоны были построены, вероятно, в 1938 году и предназначены для колеи, вероятно, 760 мм. В салоне были установлены жёсткие деревянные лавки. В каждом вагоне, за исключением вагона номер 1, было 46 мест для сидения. При каждом окне были столики немалых размеров. Окна открывались сдвигом рамы вниз. Салон был отделан линкрустом.

Было предусмотрено электрическое освещение с питанием от локомотива — более того, освещались даже входные двери. Изначально над окнами в салоне были установлены непривычные короба для занавесок, из которых занавески должны были опускаться вертикально (подобно современным ролетам). Позднее короба были демонтированы и в вагонах появились привычные раздвижные занавески на горизонтальной перекладине.

Фото из архива Малой Южной

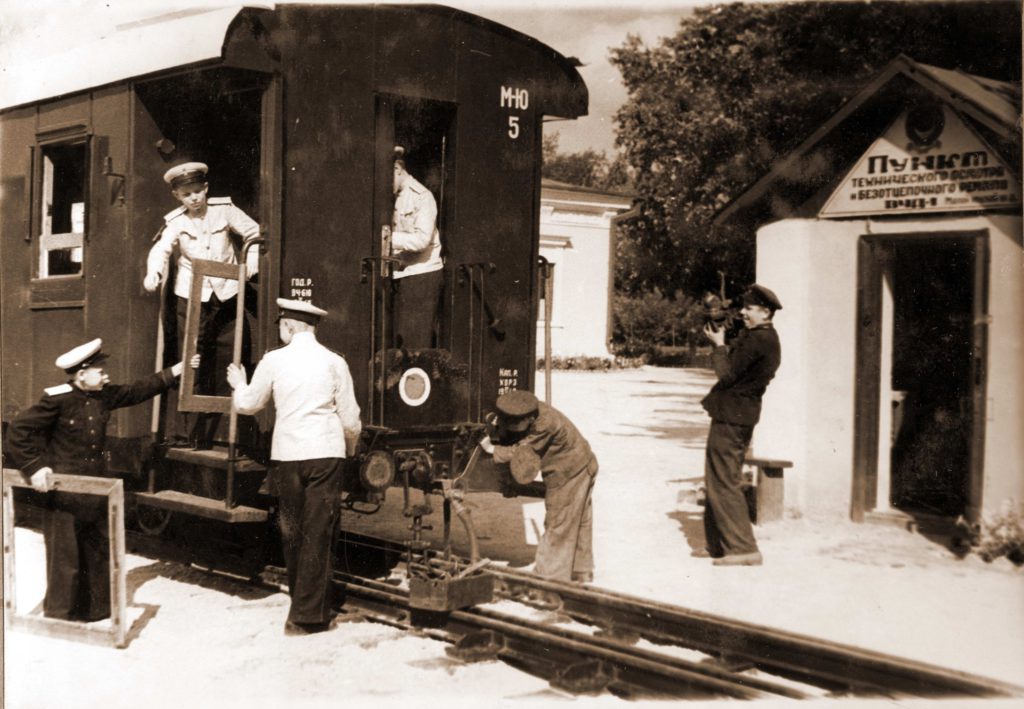

1957 год. Фото из частной коллекции Сергея Попова.

В торцах были удобные переходные площадки с поручнями, розетки для межвагонной связи и кронштейном для сигнального фонаря. Торцевые двери были сдвижными. Для торможения состава использовались тормоза системы Вестингаузена.

Вагоны были оборудованы винтовой упряжью и двумя буферами — нетипичной для советских узкоколеек конструкцией. Именно благодаря этим вагонам на Малой Южной по сей день используются сцепки европейского образца.

Если присмотреться — видно плафон освещения над входной дверью.

1950 год или позже. Фото из частной коллекции Сергея Попова.

Вагон, работавший в составе под номером 1, отличался от остальных. Во-первых, он был на 2 тонны тяжелее остальных пяти (14 т против 12 т у других). Во-вторых, вагон был оборудован иными тележками — по видимому, от грузового вагона, и имел шпренгель на раме, установленный при заводском ремонте. Отличительной чертой вагона было наличие антенны на крыше. В вагоне было оборудовано купе-радиоузел, где был установлен проигрыватель для пластинок и микрофон. Видимо, из-за наличия купе в вагоне было только 38 мест для сидения.

1950 год. Фото из архива Малой Южной.

При поступлении вагоны окрасили в зелёный – стандартный цвет пассажирских поездов СССР, однако, рассматривая фотографии, видно, что цвет первого вагона отличался от остальных — либо вагон был совсем другого цвета, либо иного оттенка зелёного. С 1950 года вагоны красили уже одинаково, в стандартную для советских железных дорог схему: тёмно-зелёный кузов, серая крыша, чёрные торцы и двери.

Фото из частной коллекции Сергея Попова.

Таким образом, на ДЖД появилось два состава – «синий» и «зелёный», что стало своего рода стандартом для Малой Южной, который жив и по сей день.

Новый состав сразу же стал основным, а двухосные вагоны были оставлены в тупик возле депо, откуда извлекались лишь для работы в праздничные дни.

Довоенный вагон в дни большого наплыва пассажиров тоже включали в состав — таким образом получался 7-вагонный состав.

1954 год. Фото из частной коллекции Сергея Попова

С целью экономии топлива и ресурса паровозов, в будние дни количество вагонов в составе сокращалось — на фотографиях 50-х годов можно видеть составы из трёх или четырёх вагонов.

1958 год. Фото из частной коллекции Сергея Попова

1957 год. Автор: Thomas F. Hammond. Фото из архива Университета Вирджинии, США

Вагоны были пронумерованы от 1 до 6, причём номера, вместе с инициалами дороги «МЮ» были нанесены краской на кузове. Довоенный же вагон получил номер 7. Интересная мелочь — в дни работы семивагонного состава довоенный вагон оказывался в середине и номера вагонов определялись не по цифрам на кузове, а по съёмным номерам возле входных дверей.

1950-е годы. Фото из архива Малой Южной.

На бортах вагона закреплялись маршрутные таблички с нетипичным обозначением «М.П.С. М.ЮЖН.Д. Парк – Лесопарк». Таблички устанавливались стандартно для советских железных дорог — по центру кузова, хотя на вагонах были предусмотрены принятые в странах Европы места для установки табличек возле входных дверей (маршрутные таблички в Европе устанавливаются возле входных дверей и в наши дни).

1958 год. Фото из частной коллекции Сергея Попова.

Мелкий ремонт и обслуживание этого состава проводили сами юные железнодорожники – меняли масло в подшипниках, устраняли небольшие неполадки.

Вероятно, 1949 год. Фото из архива Малой Южной.

Перед началом сезона 1957 года вагоны были обновлены – заменён линкруст, потолок отделан белой клеёнкой, установлены новые светильники.

Вагоны проработали в качестве основного состава до 1958 года включительно. В 1959 году дорога получила состав из новеньких вагонов Pafawag. «Рижские» вагоны были вывезены с Малой Южной и, вероятно, сразу же списаны.

Вдалеке — новые вагоны Pafawag 3Aw. Последнее известное фото «рижских» вагонов на ДЖД.

Фото из частной коллекции Сергея Попова.

Судьба вагона номер 4 оказалась иной: вагон был передан на узкоколейную железную дорогу сахарного завода в Терны Сумской области, где ещё достаточно длительное время использовался для перевозки пассажиров, причём, по воспоминаниям, вагон перевозил не только рабочих, но и обычных пассажиров. Позже вагон был списан, однако «половинка» кузова до сих пор находится на частном земельном участке.

Остатки вагона №4 в пос. Терны, Сумская область. Фото Сергея Петрунькина.